エネルギーを使いすぎると温暖化の原因となる

エネルギーを使いすぎると温暖化の原因となる

CO2(二酸化炭素)が大量に排出されます

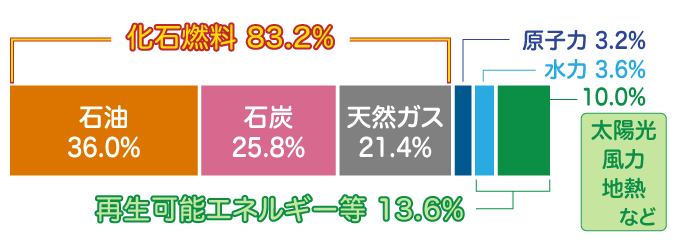

日本で利用されている一次エネルギーの約8割が化石燃料に依存しています。

パリ協定に沿った2030年度のCO2削減目標達成には、家庭部門では約66%の削減が必要とされています。このページでは、家庭からのCO2排出の実態や日本の電力構成、家電製品ごとの消費電力などのデータをもとに、私たち一人ひとりができる省エネの取り組みについて解説します。

ポイント

- エネルギー消費の現状 : 日本のエネルギーの80.7%は、CO2を排出する化石燃料で賄われています。

- 家庭からのCO2排出 : 電気の使用に伴うCO2排出が46%を占めています。

- 日本の電力構成 : 日本の電気は火力発電を中心につくられています。再生可能エネルギーへの切り替えが、CO2削減につながります。

- 家庭での節電 : 家庭では多くの機器が電気を使っています。無駄を見直し節電に取り組むことが、地球温暖化防止につながります。

- CO2削減目標 : 2030年に向けて、日本は温室効果ガス排出量の大幅な削減目標を掲げています。

- エネルギーの消費に関するよくある疑問にお答えします。

エネルギー消費の現状

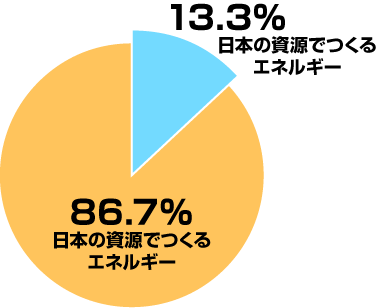

私たちは暮らしの中で、石油や天然ガス・石炭などのエネルギーを使っています。日本では2023年度、その80.7%を化石燃料が占めていました。

※四捨五入のため、合計は100%になりません。

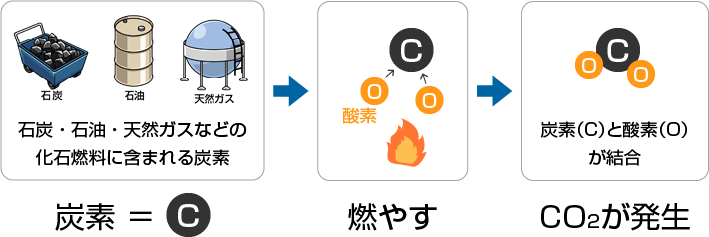

発電や産業部門・運輸部門・民生部門での活動で、エネルギーを使いすぎると、化石燃料をたくさん燃やすだけでなく、温室効果ガスであるCO2も大量に排出することになります。

化石燃料に含まれる炭素が燃焼により酸素と結合し、CO2が発生します。

化石燃料の使用を抑えることで地球温暖化の原因となるCO2の発生を低減できます。

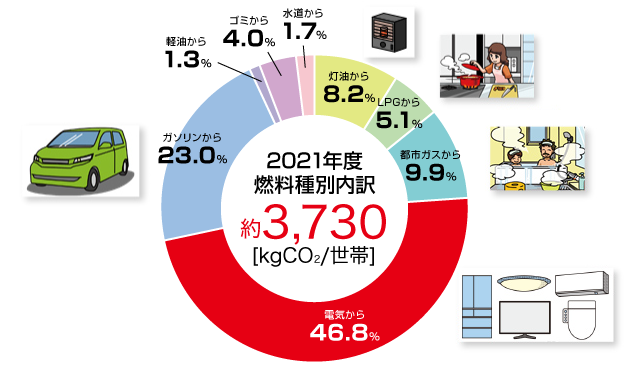

家庭からのCO2排出量(世帯当たり、燃料種別)

家庭からのCO2排出のうち、電気の使用が46%を占めています。冷蔵庫やエアコンなど、日常的に使う家電の省エネ化が、CO2削減につながります。

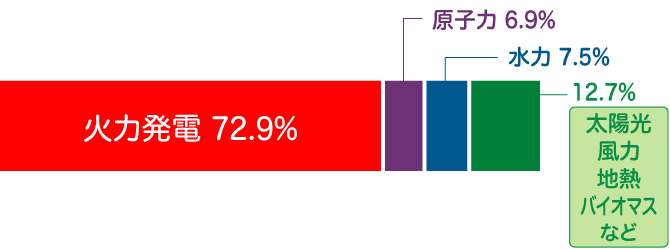

日本の電力構成

日本の電気は火力発電を中心につくられています。化石燃料に依存することはCO2を排出し続けることになり、地球温暖化の進行につながってしまいます。

太陽光発電などの再生可能エネルギーに切り替えることで、CO2の排出を抑えることができます。

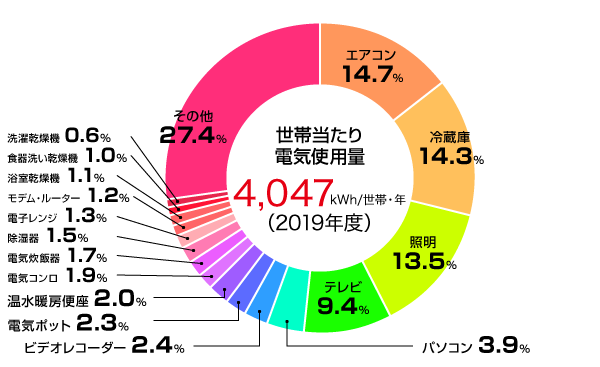

家電の消費電力ウェイトの比較

家庭における電気使用量の多い家電製品として、エアコン、冷蔵庫、照明器具、テレビ、電気便座(温水洗浄便座)などが挙げられます。これらの家電の電気使用量は、全体の半分以上を占めています。

消費電力ウェイトの高い家電の省エネルギー対策を行うことは、家庭からのCO2排出量を削減し、地球温暖化の防止に貢献します。

四捨五入のため、合計は100%になりません

節電や省エネが必要な理由

「電気」は、人々の暮らしを便利で豊かなものにしました。

しかし、発電に使われるエネルギー資源は無限にあるものではありません。

また、発電のために化石燃料を燃やすとCO2が発生し、地球温暖化につながると言われています。

「電気」も、「資源」のひとつと言えます。

無尽蔵に作りだすことはできず、長期的かつ大量に貯めておくことはできません。

必要に応じて必要な量を発電し、大切に使うことが重要ですが、猛暑日など一斉に電気を使ったりしてこの電力の需要と供給のバランスが崩れると、電力不足、さらには大規模停電が発生する恐れがあります。

大規模停電が起こると、わたしたちの日常生活は大きなダメージを受けます。

わたしたちが暮らしの中で地球温暖化の防止(CO2の排出低減)に協力できることは、一人ひとりがエネルギー使用の無駄を見直して、無理なく節電に取り組むことなのです。

日本の削減目標(パリ協定での削減目標)

パリ協定の概要

2015年にフランス・パリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)でパリ協定が採択されました。パリ協定は、世界共通の長期目標として、世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力をすることを設定しています。

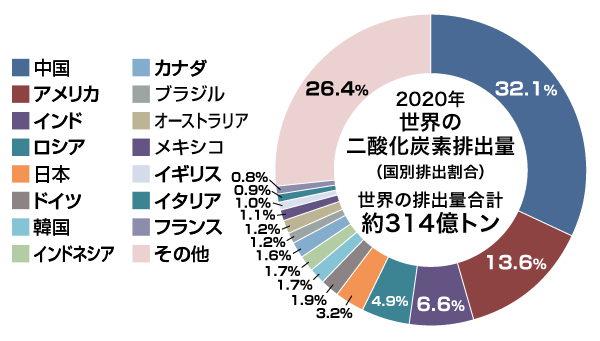

日本のCO2排出量は世界全体の2.9%を占め、国別では5番目の規模です。日本でのCO2排出削減は地球温暖化防止に大きな影響を与えます。

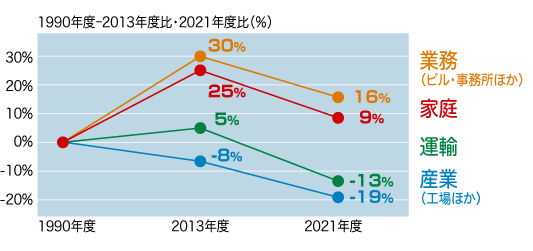

2030年に向けた日本の温室効果ガス排出削減目標

地球温暖化対策に向けた国際的な枠組みである「パリ協定」を踏まえた2030年度日本の温室効果ガス排出削減目標は2013年度比で46%です。この目標を達成するためには、家庭部門で約66%の削減が必要です。

- 家庭部門で必要な削減

- 約66%

日本の最終消費エネルギー推移では、運輸・産業部門において改善が見られますが、業務・家庭部門はいまだ高い水準にあり、エネルギーの消費量を抑えることが求められています。

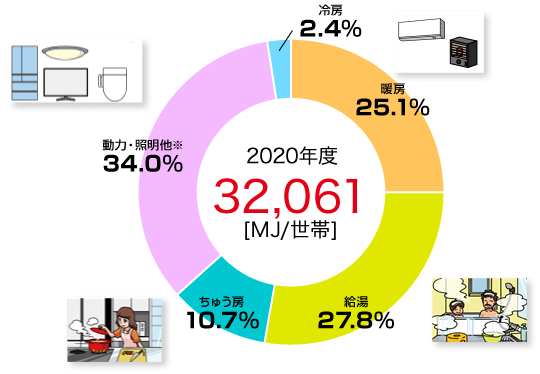

世帯当たりの用途別エネルギー消費

家庭部門のエネルギー消費量を用途別に見ると、冷房、暖房、給湯、ちゅう房、動力・照明他(家電機器の使用等)の5用途に分類することができます。

電力以外にも灯油、ガス(都市ガス及びLPガス)での省エネも必要です。

- 照明や冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電製品

日本の一次エネルギー自給率

国民生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率をエネルギー自給率といいます。

我が国では、高度経済成長期にエネルギー需要量が大きくなる中で、供給側では石炭から石油への燃料転換が進み、石油が大量に輸入されるようになりました。一時期原子力の発電量がゼロになったこともあり、2014年度は過去最低の6.3%に低下しました。2023年度は再生可能エネルギーの導入や原子力発電所の再稼動が進み、エネルギー自給率は15.3%となりました。

節電や省エネ、よくある疑問 Q&A

Q1:家庭の節電は本当に地球温暖化対策になるのですか?

A1:1世帯が1年間に排出するCO2の内、46%が家電製品などで使う電気の使用によるものです。

電気の多くは化石燃料による火力発電で作られており、家庭からのCO2排出を低減するには、家電製品の省エネや節電が必要です。

Q1:家庭に導入しやすい再生可能エネルギーにはどんなものがありますか?

A1:住宅用太陽光発電システムがあります。

自宅の屋根などに設置した太陽電池で、CO2を排出せずに発電し、家庭内のさまざまな家電製品に電気を供給します。